【長者(めうえ)の為に枝(てあし)を折(ま)げる。】と読みまして、目上の人に腰を曲げてお辞儀をする、という意味です。

孟子が、斉の宣王に「しないのと、できないのとでは、具体的にどう違うのだろう。」とたずねられたときの宣王の言葉です。

出典は『孟子』梁恵王章句上です。

曰、不爲者與不能者之形、何以異、

曰く、爲さざると、能(あた)わざるとの形は、何以(いか)に異なるや。

斉宣王が言いました、しないのと、できないのとでは、具体的にはどう違うのだろう。

曰、挾大山以超北海、

曰く、大山(タイザン)を挾(わきばさ)みて以て北海を超(こ)えんこと、

たとえて申せば、泰山(タイザン)を小脇に抱えて渤海をとびこえることは、

語人曰我不能、是誠不能也、

人に語(つ)げて我(われ)能(あた)わずと曰(い)う、是れ誠に能わざるなり。

自分にはとてもできないと人に言うのは、これこそ本当にできないのです。

爲長者折枝、語人曰我不能、

長者の爲に枝を折り厳こと、人にご下手我能わずいう。

目上の人に腰を曲げてお辞儀をすることは、自分にはとてもできないと人に言うのは

是不爲也、非不能也、

是不爲也、非不能也、

これはできないのではなく、しないのです。

故王之不王、

故に王の王たらざるは、

ですから、王様が王者となられないのは、

非挾大山以超北海之類也、

泰山を挾みて以て北海を越ゆるの類にあらざるなり、

泰山(タイザン)を小脇に抱えて渤海をとびこえようとする類ではなくて、

王之不王、是折枝之類也。

王の王たらざるは、是れ枝を折の類なり。

王様が王者となられないのは、目上の人に腰を曲げてお辞儀をする方の類なのです。

HOME > 四字熟語・故事成語一覧 > No.5167【長者の為に枝を折げる。】『孟子』

今日の四字熟語・故事成語

今日の四字熟語・故事成語

No.5167【長者の為に枝を折げる。】『孟子』

八重樫 一 (やえがし・はじめ)

『今週の名言』と『今日の四字熟語・故事成語』を担当させて頂くにあたりまして

【プロフィルと自己紹介】

・1943年3月1日生まれ、北海道大学工学部卒業

・2001年に漢字検定1級合格。以来、

・2014年の検定まで30回合格

・2014年 漢字教育士 資格取得。

白川静記念/東洋文字文化研究所認定

・2019年 論語指導士 資格取得

論語教育普及機構認定

・福島県漢字同好会会長

・NHK文化センター郡山教室「知ってなっとく漢字塾」講師

・福島中央テレビ/ゴジてれChuの「知ってイイ漢字」出演中

・福島民報 『漢字のじかん』コラム連載中

・女性のための生活情報紙「リビング郡山」の

「か・ん・じ(漢字)」コラム連載中

・趣味は、中国古典(論語、史記、諸子百家など)、写真、俳句、純米酒

おすすめ情報(PR)

|

既製服にはない美しいフィット感 誂えのセレクトショップ・佐藤洋服店(本宮市)は、既製服にはないフィット感の美しいシルエットのスーツなどを提供している。ジャケット、オーダースーツ、靴なども取り扱っている。 |

|

海産物専門店「おのざき」の通販 全国一律1,000円の送料。届け先1件あたり。クール代・税込み。お買い上げ代金10,000円以上で送料無料。フリーダイヤル0120-024-137。携帯電話からは0246-23-4174 |

|

日持ちする「プリザーブドローズ」 にこにこバラ園(須賀川市)は、1年以上持つというプリザーブドローズを発売。バラ園がデザインしたプリザのバラアレンジメント。バラの季節を迎え、特価でのバケツ売りの特売日もあり。ホームページ2,000円〜10,000円台(消費税別)。送料は別途。Tel・Fax0248-72-7834 |

|

かに徳の宴会と法要プラン かに刺し満足コース・かにすき鍋満足コース・かにちり鍋満足コースを用意。2時間飲み放題。無料送迎バス付き(10名様以上)。予約は☎024-931-2188 |

|

亀屋食品こだわり豆腐ギフトセット 木綿青ばた豆腐、青ばた寄せ豆腐、ごま豆腐、手あげなどの1500円セット(7品6種)と2000円セット(10品7種)。箱代・氷代込み。送料は別途。電話0248-82-2760・ファックス0248-82-2761 |

|

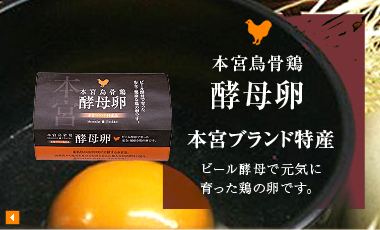

本宮特産・本宮烏骨鶏の酵母卵 ビール酵母で元気に育った烏骨鶏の酵母卵とトローリ酵母卵。熱処理した高品質の飼料をエサに安心・安全に飼育しました。卵黄のみを使って独自開発した酵母卵の卵油もどうぞ。 |

|

潮目食堂エブリア店オープン 海産物専門のおのざき(いわき市平鎌田町)は、いわき市鹿島の鹿島ショッピングセンターエブリア内に潮目食堂をオープン。2店目。ボリュームのある海鮮が自慢で、海鮮丼、刺身盛り、焼き魚定食など豊富なメニューを用意。 |

|

縫製工場・店舗が営業再開 台風19号による水害で縫製工場・店舗が被災した(株)アルバTOWA(旧東和ユニフォーム・本宮市本宮字舘町2-1)、SATO TAILOR 佐藤洋服店(同)は、ともに営業を再開 |

おすすめサイト

- アシストパーク郡山(市民活動サポートセンター)

- まざっせプラザ

- 目崎雅昭オフィシャルサイト

- 玄侑宗久 公式サイト

- 東日本大震災中央子ども支援センター 福島窓口

- たまきはる福島基金

- NHK文化センター郡山教室

- 第1回「ふくしまを謳(うた)い写そう~桜フォトコンテスト」応募写真

- 第一回「ふくしまを謳い 写そう桜フォトコンテスト」入賞者決まる

- ホームページ制作MEGATONET

- 佐藤玲奈ホームページ

- 明成エンジニアリング

- 郡山市整骨院けんしん

- 福島県マンション管理会社ならタイテン

- 福島県郡山市訪問マッサージ

- 賃貸マンション 郡山市大槻町【大槻矢野目マンション】

- カーライフ福島郡山店

- アンティークコイン販売 タイテン

- ポポハウスうさぎの杜